关于首次人体试验的起始剂量设计,FDA、EMA、ICH和NMPA都有相应指南文件发布,各种文献资料更是不胜枚举,但关于剂量爬坡阶段的最高剂量设置依据,可参考的文件却凤毛麟角、鲜有提及。最近群里经常有朋友提及这个话题,大家也进行了讨论,一种观点是参照动物长毒试验MTD的1/5-1/2,另外一种思路是动物长毒试验中引起中毒症状或脏器出现可逆性变化剂量的1/10。当然,也可以参考同类药物的文献资料。具体哪种说法更为合理?有没有监管机构明确的思路和建议?

很高兴此次跟赵老师一起合作,对首次人体临床研究的最高剂量设置依据进行了梳理,便于更进一步、更充分的讨论。但时间有限,利用周末,整篇文章从定题到完稿就用了1天多的时间,难免有纰漏,欢迎多提意见。

首先需要明确一点,本次讨论的话题是在临床Ⅰ期试验启动前,撰写临床试验方案阶段,如何设置最高剂量,即pre-defined in the protocol。实际的临床最高剂量如最大耐受剂量(MTD)是按照类似下图这种3+3设计或者通过PK/PD等分析手段研究出来的。前者需要采用非临床研究数据提前预测,是IND之前需要完成的工作,后者则是根据临床实测数据推导,属于临床Ⅰa剂量爬升阶段的工作。

预设的首次人体试验最高剂量并不是一成不变的,而是根据临床研究具体安全性表现或PD biomarkers,既可以提前终止,也可以修订方案继续爬升至更高剂量。当然,第一步是要选择合适的起始剂量计算方法获得人体首个剂量,然后根据选定的剂量爬升策略进行递增,以常见的3+3设计为例,按照改良的Fibonacci方法,随着剂量的增加,递增幅度越来越小,通常依次按100%、67%、50%、40%和30%-35%递增,一直递增至预设的最高剂量。所以这个预设的最高剂量通常怎么计算得到的呢?

先看下EMA相关资料,2018年2月EMA发布了《Guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-in-human and early clinical trials with investigational medicinal products》。指南中Section 7.5关于Maximum exposure and dose的原文如下:

EMA更多强调的是基于暴露量的概念,临床预设的最高暴露量需要结合所有已获得的临床前和临床数据,包括PD、PK、毒理综合评估。而且需要根据首次人体试验是健康人还是患者,分门别类的设计。出于伦理考虑,健康人所能接受的最大暴露量需要在药效剂量范围内,如果超出这一范围,需要合理说明。患者则可以放宽要求,探索MTD剂量。其实在2018年,EMA还发表了一篇文献《Commentary on the EMA Guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-in-human and early clinical trials with investigational medicinal products》,对这一指导原则进行补充说明,Dose selection, escalation steps and maximum exposure should consider the dose/exposure-response curves for relevant (desirable and adverse) effects, including the steepness and the plateau of the curve and the anticipated therapeutic dose. The reliability of these estimates may vary with the nature and novelty of the drug, the accuracy of biomarkers etc. 暴露量-有效性、暴露量-安全性的关系,量效关系是陡峭还是平坦,有无可靠的biomarkers被重点提出。

2019年,Allergan、Roivant Sciences等药企联合发表的《Design and Conduct Considerations for First-in-Human Trials》一文中,It is important to understand the therapeutic dose range and target saturation, as in most cases it is expected to predefine the expected maximum exposure level to be studied in an FIH trial in healthy volunteers. This is also discussed in the recent EMA guidance in which the maximum exposure in healthy volunteers should be within the estimated human pharmacodynamic range as an MTD approach is not appropriate. 文章中提及了治疗剂量范围、靶点饱和及健康人临床研究高剂量需在有效剂量范围内制定,MTD不适用于健康人。并未提及针对患者的情况。

结合EMA这篇指南以及工业界的解读,按照健康人和患者的情况,分别讨论下。首先对于健康人的计算思路还是比较清晰的,非临床基本都会开展主要药效学研究,或者PK/PD研究,或者毒理研究中伴随PD指标考察(比如免疫检查点抑制剂的受体占有率检测),比较容易获得暴露量的数据。最大药效剂量可以是肿瘤药的肿瘤生长抑制率,也可以对应受体饱和这类PD指标,剂量进一步提升已经失去意义,那么对应的暴露量可以用于健康人的最高剂量计算。根据公式,剂量可以通过AUC和CL获得,CL可以通常异速放大模型进行种属间换算(如通过食蟹猴的CL计算人体CL)。当然,这一暴露量在动物毒理试验中应该是NOAEL及以下剂量,即有效且无毒。

那么首次人体的目标人群就是患者的情况,暴露量从何而来呢,关于这点,EMA并未提及文首提到的MTD的1/5-1/2的概念,也未明确患者的具体算法,更谈不上区分肿瘤患者和非肿瘤患者。EMA更多是在保护健康人,对健康人的描述比较详细。对于患者虽没有特别说明,但总体逻辑还是基于暴露量-安全性、暴露量-有效性的关系,与健康人不同的是患者是要考虑临床获益的,其中肿瘤患者与非肿瘤患者又有区别,前者属于威胁生命的疾病,对安全性的包容度要高很多。感觉上,EMA在疾病患者的临床最大剂量设计方面,把更多空间和自由度留给了企业,是选用MTD的1/5-1/2,还是非严重毒性反应剂量,或者最大PD效应对应的暴露量,或许都是可以的。

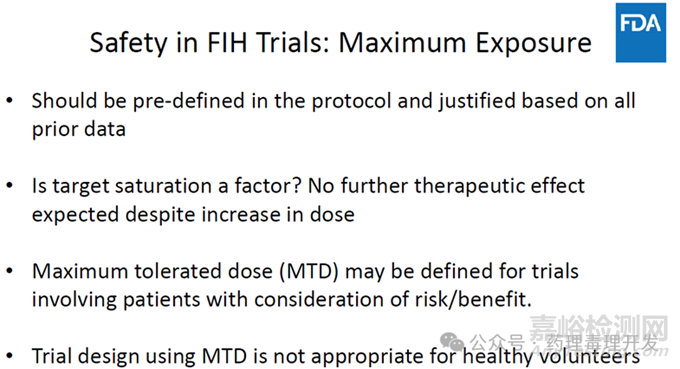

解读完EMA的思路,再看下FDA的观点。2019年FDA CDER抗感染产品部门的Ramya Gopinath博士在FDA Clinical Investigator Course培训中分享了《Safety Considerations in Phase Ⅰ Trials》,其中关于最大剂量设定的建议如下图所示,与EMA的观点基本上是一致的。不过,从EMA和FDA的表述中,能看到同一个关键词“target saturation”,两地监管机构均将这一PD指标在最大剂量设计本身就资料寥寥,提及的资料中也只言片语的情况下重点提出,更多是代表了一种态度,PD指标的最大效应可作为最大剂量设计的关键考量依据。如有可能,临床前研究中尽量纳入PK/PD的内容。

2014年4月,CDE张学辉、卓宏、王涛等老师发表过一篇电子刊物《创新药物临床试验中暴露量-效应关系研究的探讨》,其中关于首次人体试验剂量的选择,表述如下:“首次人体试验是创新药物研发过程中的重要里程碑之一。在物种差异尚未完全明确的情况下,本试验是安全性风险最高的一个临床试验。因而在试验设计和具体实施上要格外慎重。最大推荐起始剂量的具体算法可参考国内外相关的指导原则。最大剂量是根据动物毒性试验的结果或同类产品应用的剂量来确定,应起码相当于或略高于拟临床常用剂量的高限。”CDE这篇文章发布的时间比较早,拟临床常用剂量可以理解为最大或接近最大药理活性剂量,比如临床前受体饱和剂量、最大激活剂量或信号通路完全抑制剂量等。这点与EMA、FDA的思路有一些相像之处,只不过后来暴露量的概念逐渐得到重视,使用频率越来越高。

换个角度思考这个问题,为什么FDA、EMA、NMPA只有只言片语涉及到早期临床方案中最高剂量设计?为什么对起始剂量的设计如此重视?其实反过来思考这个问题会发现一个浅显易懂的结论,起始剂量设计比最高剂量设计要重要很多。起始剂量确定以后,根据产品的暴露量-安全性关系的陡峭程度、安全窗口或者毒性严重程度合理设计剂量爬升间距。对于非临床研究安全性表现好的产品如很多靶向药,可以适当扩大剂量间距比如2倍,而且这类产品不一定非要探索MTD,其它终点比如最大可用剂量(MAD)也可以作为高剂量依据。对于安全性风险高、毒性大的产品,可以设置比Fibonacci法更保守的剂间距,高剂量可以采用剂量限制性毒性进行约束。所以,起始剂量是设计出来的,最高剂量是根据临床研究过程中的PK、PD、安全性等数据试验出来的。当然,不是说最高剂量的提前预设不重要或者没有意义,只是从监管机构和工业界的重视程度角度来看,起始剂量更受重视。

最后

无论如何,临床方案需要提前设计,最高剂量也需要有据可依。结合各国监管机构和工业界零零散散的信息,可以得出以下几点建议:

1) 非临床研究设计时,需充分重视PK(TK)/PD研究,尽量获得充分的暴露量(Cmax、AUC)数据。科学合理选择药效模型,重视临床转化,如果能获得可靠的PD biomarkers,对于后续无论起始剂量还是最高剂量设计都非常重要。

2) 暴露量-药效(或PD)和暴露量-毒性关系的分析被屡次提及,对于临床最高剂量的设计至关重要。健康人倾向于有效但无毒暴露量对应的剂量,患者可以略高于最大药效剂量,但需要根据适应症合理评估毒性可接受程度,并进一步基于暴露量-毒性关系获得最高剂量。需要注意的是,建议选择最敏感种属或试验系统获得的数据。还要注意免疫激动剂间的种属差异比如因动物和人体CD28受体丰度差异及起始剂量计算方法不合理导致的TGN1412惨痛经历,这类产品高质量、来自人体样本的体外药理活性的数据对于起始和最大剂量的计算要给予足够重视。

3) 同类产品数据也很重要,大部分产品其实都能找到相同靶点也好,相似作用机制也好同类产品的文献数据,这些资料可以用来设计目标产品的临床最高剂量。需要注意的是,不要照搬照抄,结合产品之间活性、药效等方面的区别,合理调整。

4) 药品种类太过繁多、复杂,起始剂量的计算方法都不下十几种,最高剂量的获取路径也注定不会单一。根据目标人群、产品的类型、同类产品可参考程度、非临床特点等,有理有据、合理设计。最高剂量设计过高则可能中途停止爬坡,设计过低则需要修订临床方案。

5) 由于人体研究的复杂性,首次人体试验中预设的最高剂量,往往不一定和实际试验情况相符合,但最高剂量的限定原则往往是普遍适用的。因此需要特别注意在临床方案中将本品的最高剂量设定的考虑依据和原则写清楚,这些原则既包括了对已有数据的考虑,也需要基于对临床中可能出现的情况做出假设并设定一些基于假设的考虑方向和原则。方案中充分的阐述这些内容,有助于面对错综复杂的实际情况,当临床实际数据出现预期之外的情况时,能够很有效的基于预定的原则科学合理又能够让多方信服的去讨论方案的修订,从而保障受试者权益的同时确保临床研究的高效实施。