您当前的位置:检测资讯 > 法规标准

嘉峪检测网 2025-02-25 19:14

以下是对新版药典中培养基适用性检查及日常检验时间要求的专业解读,结合科学逻辑与实操要点:

一、药典修订的核心变化

1. 传统要求(2020年版)

- 促生长能力:验证需在最短时间内(如24小时)检出目标微生物,确保培养基灵敏度;

- 抑制能力:验证需在最长时间内(如72小时)不生长非目标菌,确保选择性;

- 指示特性:需在规定的最短时间(如24小时)观察特征反应(如显色、沉淀)。

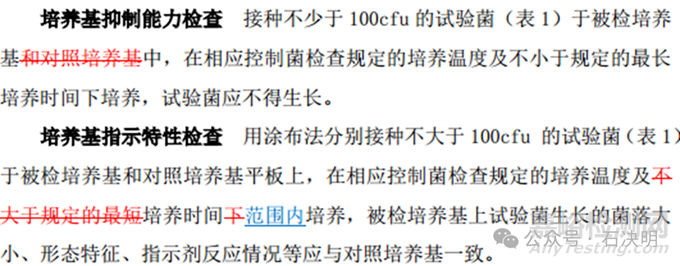

2. 新版调整(公示草案)

- 指示特性:放宽为在培养时间范围内(如24~72小时)均可显示特征反应,强调动态观察;

- 抑制能力:仍关注最长时间,但是去除了对照培养基的要求;

- 促生长能力:仍关注最短时间,但更注重“时间窗口”内的结果可靠性。

二、修订背后的科学逻辑

1. 微生物生长异质性:

同种微生物在不同样本中增殖速度可能差异显著(如受样品抑菌性影响),固定终点时间易导致假阴性/假阳性。

2. 方法灵活性提升:

- 允许在合理时间范围内判读结果(如显色培养基颜色渐变过程),减少因轻微延迟导致的误判;

- 匹配快速检测技术(如自动读板仪)的动态监测需求。

3. 与国际标准接轨:

参考USP <1227>和EP 2.6.12,采用“时间窗口”概念,增强方法包容性。

三、验证与日常检验的调整策略

1. 培养基验证要点

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. 日常检验的优化方向

- 动态监测:对显色/鉴别培养基,在培养期间多次观察(如24h、48h、72h),记录最早显色时间;

- 风险控制:若样品抑菌性强,延长培养时间至窗口上限(如72h),避免漏检受损微生物;

- 资源分配:对快速生长的菌(如大肠埃希菌)优先读取24h结果,缓慢菌(如霉菌)延至72h。

四、对行业的影响与应对

1. 验证成本优化:

- 无需为指示特性单独验证多个时间点,只需证明在时间窗口内有效;

- 可采用延时摄影或自动记录设备,减少人工观察频次。

2. 检验效率提升:

- 对快速显色反应(如沙门氏菌在CHROMagar™ 24h显粉红色)可提前放行部分结果;

- 通过历史数据建立“最佳判读时间”数据库(如某品种铜绿假单胞菌95%在36h显色)。

3. 风险管控强化:

- 需建立超时结果处理SOP(如72h后出现微弱显色是否判定为阳性);

- 对抑菌性强的样品(如抗生素制剂),建议同步进行中和剂验证。

五、争议与注意事项

1. 假阳性风险:

延长培养时间可能导致杂菌过度生长干扰显色(如显色培养基上蔓延菌掩盖目标菌),需加强菌落纯化步骤。

2. 人员培训重点:

- 培养不同时间点的特征反应对比(如显色培养基颜色随时间的加深过程);

- 临界结果判读标准(如微弱显色是否计为阳性)。

3. 设备兼容性:

自动化设备需支持多时间点数据捕获(如每隔6小时拍照记录),传统实验室可能需增加人力。

六、总结

新版药典对培养基指示特性的时间要求调整,体现了从“机械执行”向“科学决策”的转变。企业应:

1. 在验证中关注时间窗口的边界效应(如最早和最晚显色时间);

2. 日常检验中平衡效率与风险,结合样品特性动态调整判读策略;

3. 通过数字化工具(如LIMS系统)实现多时间点数据可追溯。

2025版药典落地后,微生物检验将更趋灵活,对人员专业判断力的依赖不降反升,需提前布局技术培训与质量管理升级。

(注:具体时间参数以药典最终版为准,本文基于公示稿草案进行分析。)

来源:石决明