您当前的位置:检测资讯 > 实验管理

嘉峪检测网 2024-06-19 18:26

细菌内毒素,进入血液或脑脊液时会引起发热,因此,又称为“热原”,它是革兰氏阴性菌细胞壁上的特有结构,细菌在存活状态时不释放出来,只有当细菌死亡自溶时才释放到细胞外,表现多种毒性作用,为区别于外毒素而称之为内毒素。细菌内毒素作为外源性致热原,极微量即可对人体健康产生严重影响,能引起发热、微循环障碍、内毒素血症、内毒素休克和弥散性血管内凝血等,严重者会造成死亡。因此,对生物制品进行内毒素检测至关重要。

检测方法

1、凝胶法

凝胶法是通过鲎试剂与内毒素产生凝集反应的原理进行半定量检测内毒素的方法。此检测方法虽为内毒素检测的标准方法,但检测范围存在一定的局限性,且对检测用水和检测条件均存在一定的要求。

2、光度测量法

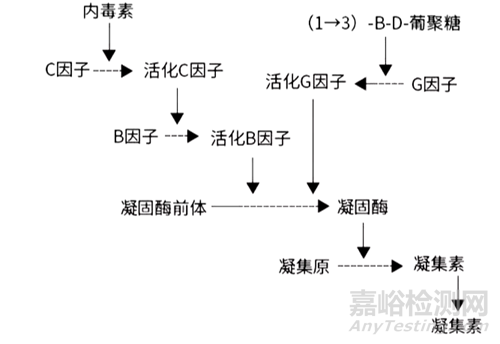

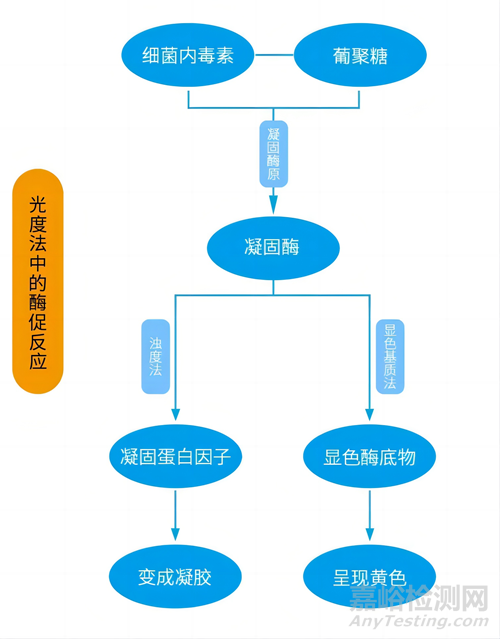

光度法(包括浊度法和显色法)可定量检测内毒素的含量,其中浊度法是通过内毒素与鲎试剂的C因子产生反应,由此激活的凝固酶会切断凝固蛋白原中的精氨酸肽链,形成凝胶状蛋白;而显色基质法是通过测定内毒素与鲎试剂反应时产生的凝固酶使某种特殊底物释放出来的生色团的量,来检测内毒素含量的鲎试验法。

定量检测的数据不仅有利于追踪产品质量趋势,还能起到风险预警的作用,达到数据完整性的要求。

内毒素检测的影响因素

试验条件与操作:培养条件、操作环境可能引起各次实验之间、各实验室之间的结果差异。

1、时间

鲎试剂在液态时不稳定,室温放置太久会影响反应灵敏度,加样结束后,应立即放入恒温水浴中,延长保温时间,可提高LAL的灵敏度。5分钟混合点的活性最强,混合时间越长,活性反而降低,但在三十分钟以内的各混合时间点测定的灵敏度均在规定范围内。在显色法中灵敏度与时间有关,实验中既要严格控制每个环节的保温时间,又要严格控制终止时间。

2、温度

凝胶试验规定的孵化温度为37℃,实验证明,保温在25-41℃,随着温度的升高,LAL的灵敏度也随着升高,在41-46℃之间,对灵敏度无明显影响;≥48℃会破坏鲎试剂。

3、pH值

鲎试剂的pH作用区间是6-8之间,7.0-7.5最佳。

4、试验耗材

内毒素稀释不宜用注射器,应使用经过校正的刻度吸管。且针栓胶塞容易吸附内毒素而使其浓度不够,造成凝胶反应不成立。

5、操作程序

加样次序可能会出现实验结果不成立等问题。

6、处理作用

不同产品处理和储存条件可能为出现分析的误差,鲎试剂溶解后的保存条件等。

供试品

1、多糖

β-葡聚糖可以激活G因子使得结果呈阳性。实验室常用的酒精、棉球等含有较多的葡聚糖,低于一定浓度的葡聚糖或LAL-RM(反应物)不足以使鲎试剂的凝集反应产生阳性,但如果有细菌内毒素共同作用的情况下,凝集反应会变得更为激烈和迅速,很容易使反应出现阳性结果。

2、蛋白

〖阳离子蛋白〗:溶菌酶、核糖核酸酶A、以及人的免疫球蛋白G能够与细菌内毒素形成细菌内毒素-蛋白复合体,对细菌内毒素有显著的屏蔽作用,从而影响用鲎法来测定内毒素。在测定之前使用蛋白酶K来消化样品,可使细菌内毒素的回收率达到百分之百。

〖血红蛋白〗:人血白蛋白、球蛋白、抗凝血酶Ⅲ均可以激活G因子。研究表明使用一般鲎试剂测定人血白蛋白、球蛋白等血液制品的阳性检出率明显高于用去G因子LAL测定的阳性率,而后者与兔热原检查结果基本一致。

〖免疫蛋白〗:免疫球蛋白可以激活G因子途径。

3、离子

离子强度较大会引起内毒素的聚集,加重低浓度内毒素不易分散的问题;另外LAL中的C因子必须在二价阳离子的参与下才能被激活形成活化的C因子。研究发现镁离子增强了LAL显色反应,钙离子浓度大于5mmol/L时抑制反应。当溶液中含有EDTA等络合剂或抗凝剂时,阳性离子会失去作用,也就会影响测定。

4、有机盐

核酸钠能像内毒素一样被检出,出现假阳性干扰。

5、透析液

鲎试剂测定透析液中的内毒素方法待进一步考察。

6、中药成分

清热解毒类药物等能够干扰LAL试验。

7、生化药品

氨基酸对鲎试剂有较强的抑制作用。

8、其它物质

多种凝血因子、蛋白质变性物质、高糖溶液、络合物、电解质、维生素、添加剂等都会干扰鲎试剂形成凝胶。

9、鲎试剂内源性因子

试剂盒内部因子干扰。

10、试剂质量

批次、溶解水、灵敏度等。

检测趋势

随着鲎资源的逐渐减少和重组技术的发展,国内外出现了几种新兴的细菌内毒素检测方法,主要有两种:

1、微量凝胶法或微量显色法,仍然采用鲎试剂,但用量仅为原来的八分之一或更少。

2、重组C因子法。重组C因子是一种人工合成的C因子,它可被细菌内毒素活化后,与荧光底物作用产生于内毒素浓度呈量化关系的荧光信号。

生物制品中内毒素的来源主要有:菌毒种、生产环境、不规范操作、设备及器械、原辅材料等。对于生物制品生产中内毒素污染的控制最主要的措施是生产过程控制,即严格按GMP要求进行生产,严格无菌操作,防止内毒素产生。

来源:CellProBio 赛普