您当前的位置:检测资讯 > 监管召回

嘉峪检测网 2025-03-28 17:17

摘 要

药物共晶作为一种新的药物固态形式,可改善药物的理化性质(如熔点、稳定性、溶解度、吸湿性、可压性、渗透性和生物利用度等),从而改变药物性能或提高治疗效果,为药物研发提供新的思路。近年来药物共晶作为晶型药物研究热点备受行业关注,而我国目前尚无药物共晶研究的专论指导原则。本文主要通过调研美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲药品管理局(EMA)发布的关于药物共晶研究的技术文件,对国外药物共晶的监管要求进行阐述,并对FDA及EMA药物共晶监管要求进行对比分析,以期为我国药物共晶的研发和监管提供借鉴。

药物共晶是由2种或以上不同分子和/或离子化合物[通常为活性药物成分(API)和共晶形成物(coformer)]以固定的化学计量比通过非离子键或非共价键结合形成的晶体物质。药物共晶作为一种新的药物固态形式,可改善药物的理化性质(如熔点、稳定性、溶解度、吸湿性、可压性、渗透性和生物利用度等),从而改变药物性能或提高治疗效果。近年来,由于药物共晶在改善药物理化性质方面表现出的独特优势而备受关注,而我国目前尚无药物共晶研究的专论指导原则。随着对晶型药物研究的深入,美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲药品管理局(EMA)已发布关于药物共晶研究的技术文件,对药物共晶开发研究具有一定的指导意义。本文通过文献调研,对FDA和EMA药物共晶监管要求进行阐述,以期为我国药物共晶的研发和监管提供借鉴。

1. FDA药物共晶监管介绍

FDA于2011年、2013年分别发布了关于药物共晶监管分类的草案及指南,旨在为新药申请(NDA)和简化新药申请(ANDA)的申请人提供药物共晶的监管分类及其意义,并明确申请人应提交的用以支持分类的数据信息。2013年版指南将药物共晶归属为制剂中间体(或作为中间物料),该分类导致了指南解释存在不确定性,因为在商业化生产中,通常在原料药生产过程中制备共晶,而将药物共晶归属为制剂中间体时,需要适用额外的现行药品生产质量管理规范(cGMP)要求。因此,FDA认为2013年版指南不利于共晶药物的研发,并重新考虑了共晶的合适分类,于2016年发布了关于药物共晶监管分类的修订版,并在2018年发布了《工业指南:药物共晶的监管分类》。

FDA定义药物共晶是在同一晶格中,由2种或以上不同分子(通常为API和共晶形成物)以固定的化学计量比通过非离子键或非共价键结合形成的晶体物质。与传统原料药固态形式(如盐或多晶型)不同,药物共晶作为一种新的固态形式,可用于提高药品的生物利用度、稳定性,以及改善制剂加工过程(如提高物料的流动性和可压性),还为缺乏可电离官能团的原料药提供了更多的固态形式。共晶物不同于盐和多晶型,而是更类似于溶剂合物,这两者均在同一晶格中含有1个以上的组分,从理化性质和FDA监管角度而言,共晶可以被看作溶剂合物和水合物的特殊情况,其中第2个组分(共晶形成物)不是一种溶剂(包括水),并且通常是非易挥发性的组分。

对于NDA和ANDA中含有共晶形式的申请,申请人应提交适当的数据支持以下内容。

请提供证据证明同一晶胞中同时存在API和共晶形成物。

如果共晶组成中API和共晶形成物都具有可电离的官能团,应考虑从以下方面证明其以非离子形式相互作用:一般而言,如果API和共晶形成物的Δ解离常数(pKa)[pKa(碱的共轭酸)-pKa(酸)]≥1,则会存在大量的质子转移导致离子化,从而具有潜在成盐的可能性而非共晶。另一方面,如果API和共晶形成物的ΔpKa[pKa(碱的共轭酸)-pKa(酸)]<1,则不会有大量质子传递,如果满足该标准,API和共晶形成物组成的固态形式应归属为共晶。将药物归属为盐或共晶主要基于相对pKa值的结果,如果不用上述方法对药物形态进行界定,则应用光谱学工具和其他交叉方法提供支持性证据。

应确保API在到达药理作用部位之前从共晶形式中解离出来。鉴于API与共晶形成物相互作用的情形类似于溶剂合物中API与溶剂的相互作用,通常认为基于溶出度和/或溶解度的体外评价足以证明API在到达药理作用部位之前与共晶形成物解离。

符合上述条件,且共晶形成物符合药学要求的共晶可以认为是药物共晶,药物共晶的监管分类与多晶型的监管分类相似,不认为是新的API。从监管的角度而言,含有新共晶的药品类似于API新的多晶型。由2个或2个以上API组成的共晶(含有或不含有非活性的共晶形成物),被视为固定剂量的复方制剂,而不是新的单一API。

2 EMA药物共晶监管介绍

EMA于2014年发布了关于药物共晶在药品中应用的草案,并于2015年发布了《活性成分共晶在药品中的应用思考》,该文件介绍了共晶的定义、共晶与其他固态形式的区别以及申报时的监管分类。

EMA认为共晶是由2种或多种组分以一定的化学计量比通过非离子键形成的均质(单相)晶体结构,晶格中至少1种组分为药物活性成分,非活性成分称为共晶形成物。共晶组分可以是中性的,也可以是离子化的,而活性成分和共晶形成物之间计量比也非完全固定,可以在一定范围内变化,但要从批间一致性和质量控制等方面充分证明其合理性。另外,对于含多个活性成分的药物共晶,还应充分考虑共晶形式对各单一组分生物利用度的影响,通常需要明确标出共晶中每个组分的用量而非仅仅给出共晶的用量。

共晶与溶剂合物/水合物不必完全按照共晶形成物是否具有挥发性进行明确的区分,溶剂/水也可以作为共晶形成物。除了溶剂/水之外,其他潜在的共晶形成物及药物活性成分本身在环境温度下也可能是液体(如丙戊酸),故而应该将溶剂合物/水合物视为共晶概念的一部分(或者亚群)。

共晶与盐的区别在于,盐的各组分在晶格中通过离子配对相结合,共晶通过较弱的分子间相互作用力结合,如氢键、π-π堆积及范德华力等。盐通常是在酸碱反应中通过质子(H+)从酸转移到碱而形成的,这种转移的程度主要取决于酸和碱的共轭酸的pKa值的差异。在盐(质子全部转移)和共晶(质子无转移)之间没有严格的界限,且质子转移的程度通常是不可预测的,可能需要光谱学工具来确定离子化的程度,从而确定盐与共晶的临界点。然而,共晶和盐都有明确的化学计量比、相似的溶液形态特征以及溶度积(Ksp)。

由于共晶、水合物和溶剂合物是通过弱相互作用结合在一起的,大多数情况下这些弱相互作用在溶解时被破坏,因此就口服给药而言,这些不同形式的药物在胃或肠道中溶解后将产生相同的活性成分,该假设可通过生物等效性试验得到验证。因此共晶、水合物和溶剂合物将被视为与盐一样,不作为新的活性物质(NAS),除非它们在安全性和/或有效性方面存在差异,这也可能适用于其他给药途径。与欧盟已授权药品相比,使患者暴露于新的活性物质可被视为NAS,与它是以分子、盐还是共晶等存在形式无关。

与盐一样,共晶的形成通常符合欧盟药品生产质量管理规范(GMP)指南第二部分(活性物质)和国际人用药品注册技术协调会(ICH)Q7的要求。然而,如果在药品生产过程的一个步骤中形成共晶,如湿法制粒或热熔挤出,则该过程属于欧盟GMP指南的第一部分(成品)。根据指令2001/83/EC和2001/82/EC,在某些情况下,API的质量文件可以直接由API制造商以活性物质主文件(ASMF)的形式提交给主管当局。共晶形成物的安全性和质量必须是药学上可接受的,如果之前未在制剂产品中使用过,可按照新辅料要求提交毒理学等数据证明其合理性。

根据ICH Q11,在共晶中作为共晶形成物的化学品通常视为试剂。然而,对于更复杂或新型的共晶形成物,应根据原料药要求的格式提供生产、表征和质量控制的详细信息,并提供安全性相关支持性数据。以上情况鼓励申请人在提交申请前就共晶形成物的分类向EMA或国家主管当局寻求科学建议。如果为共晶药物,则应通过适当的分析技术手段证明共晶的形成,从而排除2种或多种结晶化合物形成的物理混合物的可能性,还应在制剂过程中及成品中关注共晶形式的变化。

3. FDA和EMA对药物共晶监管要求对比

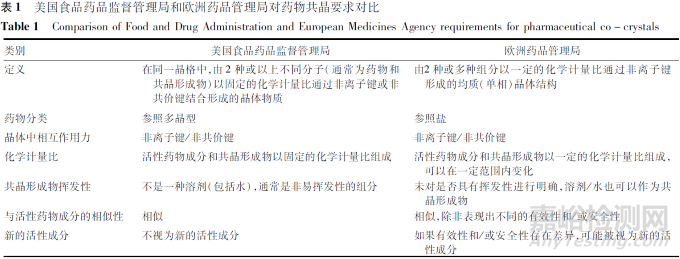

上文分别对FDA和EMA药物共晶监管的要求进行了论述,FDA认为通过API和共晶形成物的pKa差值可以界定为共晶或盐,药物共晶更类似于药物的多晶型,EMA认为API和共晶形成物的pKa差值并不能完全界定药物形态,而药物共晶与药物盐的形式更为相似。另外,FDA和EMA对API和共晶形成物化学剂量比是否固定、共晶形成物是否具有挥发性、药物共晶是否归属新的活性成分等要求及侧重点存在一定差异。

差异之外,FDA和EMA均认为药物共晶拓宽了药物固态形式范畴,药物共晶作为一种新的药物形态在改变药物理化特性方面及药物研发领域提供了新的思路。2个监管机构对药物共晶的定义相似,也均对药物共晶中各组分间的相互作用方式,共晶形态的支持性研究信息提出要求,并重视药物共晶的研发、生产、表征及质量控制。

综上,FDA和EMA对药物共晶要求对比,举例见表1。

4. 我国共晶药物监管现状

《中华人民共和国药典》2020年版四部收载了《药品晶型研究及晶型质量控制指导原则》,其中定义共晶物为2种或2种以上的化学物质共同形成的晶态物质,共晶物属晶型物质范畴,另外还说明共晶物的转晶可以是由2种化学物质中的任意1种或2种发生固体物质状态的晶型转变。共晶物的鉴别方法与晶型鉴别方法相同,但需对共晶物进行物质状态的鉴别,包括化学物质的结合方式、组成比例、固体晶型状态等参数。

《中华人民共和国药典》2020年版在通则部分对共晶药物特性鉴定进行了描述,如《0451 X射线衍射法》中,单晶X射线衍射技术是定量检测样品成分与分子立体结构的绝对分析方法,其可独立完成对样品化合物的手性或立体异构体分析及共晶物质成分组成及比例分析(含结晶水或结晶溶剂、药物不同有效成分等)、纯晶型及共晶物分析(分子排列规律变化)等。由于单晶X射线衍射分析实验使用1颗晶体,所以用该分析法可获得晶型或共晶的纯品物质信息。粉末X射线衍射法适用于对晶态物质或非晶态物质的定性鉴别与定量分析。常用于固体物质的结晶度定性检查、多晶型种类、晶型纯度、共晶组成等分析。共晶物与物理混合物的粉末X射线衍射图谱间存在差异,本法适用于样品的结晶性检查、样品与标准品的异同性检查、样品生产工艺稳定性监测、样品的化学纯度检查和定量分析(当杂质成分含量大于1%时在衍射图谱中可以识别)、样品的共晶、多晶型鉴别和晶型纯度定量分析等。《0661 热分析法》,显示热分析法是用温度和(或)时间关系来准确测量物质理化性质变化的关系,对物质进行定性或定量分析。不同晶型物质的差热分析法(DTA)曲线、差示扫描量热法(DSC)曲线可以存在差异。共晶物(通常为单吸热峰)与物理混合物(吸热峰数量通常与物理混合物中物质成分组成数量相关)的DTA曲线、DSC曲线存在差异,从而可反映结晶纯度和共晶混合物组成等。

我国于2021年3月发布《境外已上市境内未上市化学药品药学研究与评价技术要求(试行)》,其中在结构确证部分对共晶药物进行要求,共晶药物具有特殊的理化性质、确定的组分和化学计量比,可以通过X-射线单晶衍射、X-射线粉末衍射、固相核磁共振波谱、红外吸收光谱、差示扫描量热法和/或晶体形态等分析方法进行结构确证。后续于2022年1月发布《化学仿制药晶型研究技术指导原则(试行)》,其中对仿制药晶型的选择及研究思路、仿制药研发中晶型问题的关注点、药物晶型的表征及控制等方面进行论述。该指导原则中说明涉及的晶型包括无水物、水合物、溶剂合物和无定型等,笔者认为也可在一定程度上为药物共晶研究提供借鉴。

5. 讨 论

药物共晶作为一种新的药物固态形式,在提高药物溶解度、生物利用度、渗透性及稳定性等方面具有独特优势,为药物开发提供新的思路。近年来随着共晶制备技术、表征技术及应用方面等研究进展,共晶药物研究也备受行业关注。随着对共晶药物研究的深入,国外FDA和EMA已发布关于药物共晶研究的技术文件,我国目前尚无药物共晶研究专论指导原则,虽然《中华人民共和国药典》2020年版及国内已发布的指导原则中涉及共晶的定义及评价方法,但与FDA和EMA发布的药物共晶文件相比,我国发布的文件涉及药物共晶定义、评价及监管要求的内容较少,对该类药物研发的指导意义尚待加强。另外,我国发布的关于药物共晶的相关信息分散在指导原则、药典通则、技术要求等多个文件中,不利于文献查找及参考。

药品监管相关政策文件对行业提高药物研发及评价水平,以及对药品注册申报具有重要的指导意义。我国对共晶药物尚无系统性专论及具体的技术要求,共晶药物相关政策文件的起草及发布可能有助于该类药物的研发,考虑FDA及EMA对共晶药物要求也存在差异,在借鉴时还需结合国内外研究进展和我国实际情况进一步探讨。本文通过文献调研,对FDA和EMA共晶药物监管要求进行阐述,以期为我国共晶药物的研发和监管提供借鉴。

本文选自:中国临床药理学杂志 第41卷 第02期

作者简介:潘静,主管药师,主要从事药品审评的相关工作

通信作者:黄晓龙,主任药师

作者单位:国家药品监督管理局 药品审评检查大湾区分中心

来源:CJCP临床药理学