您当前的位置:检测资讯 > 检测案例

嘉峪检测网 2024-06-22 20:21

1、测试背景

客户反馈其插接件使用1-2年后出现电参数漂移的现象,怀疑为公头母头接触不良导致,故送测4个不良品和2个良品进行分析,以期找到失效的原因。

样品信息如下:

2、实验方案

1、接触分析:CT测试确认公头母头接触是否有问题。

2、外观检查:外观检查Pin脚是否发生腐蚀。

3、Pin脚镀层厚度分析:切片+SEM确认镀层厚度。

4、Pin脚表面元素分析:XPS分析Ni、Cu、Zn是否迁移到Au层表面。

3、方案详解

3.1|接触分析

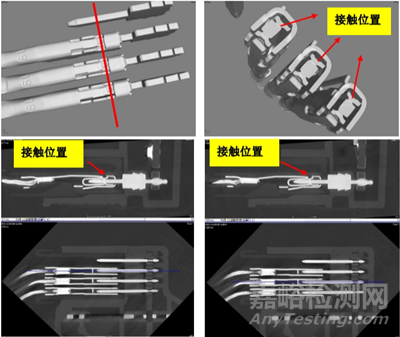

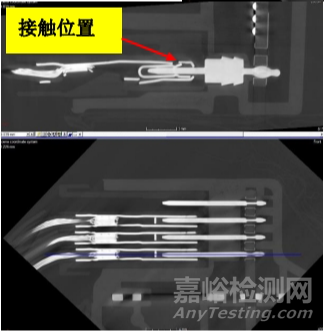

取一不良品1#,用3DX-Ray观察公头母头接触位置是否不良。

测试结果如下:

公头Pin脚与母头连接未发现异常。

3.2|外观检查

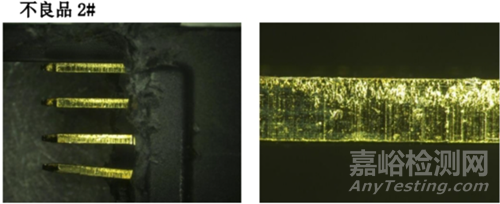

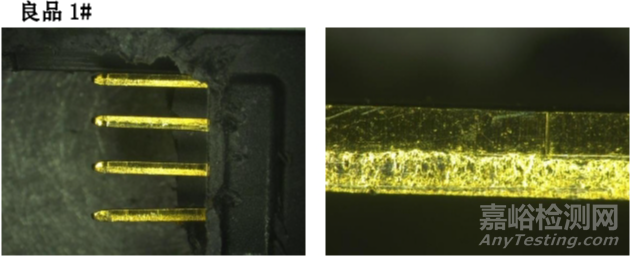

取不良品2#及良品1#的公头,用3D显微镜观察对其Pin脚进行观察。

测试结果如下:

未在Pin脚表面观察到明显的腐蚀黑点。

3.3|Pin脚镀层厚度分析

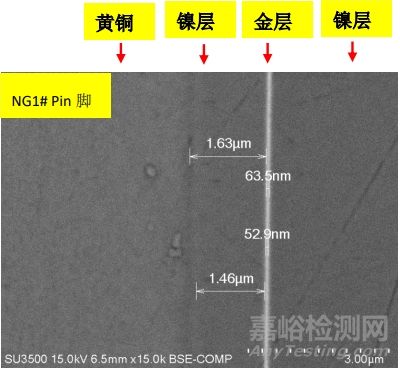

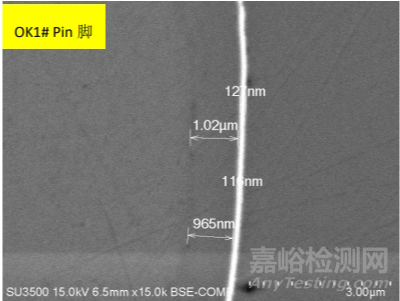

公头Pin脚的材质为黄铜,镀层为:镀镍、镀金,因为金层比较软,制作切片时容易把金层磨散,导致厚度不准确。因此先在金层表面电镀一层镍,然后在制作切片测量镀层厚度。

测试结果如下:

不良品Pin脚镀镍层厚度在1.46-1.63μm之间,镀金层厚度为50-60nm左右,镀金层较薄,阻挡层的镍很容易扩散到镀金层,影响公头母头的接触电阻,从而影响电参数。

良品Pin脚镀镍层厚度在1μm左右,镀金层厚度为116-127nm左右。

3.4|表面成分分析

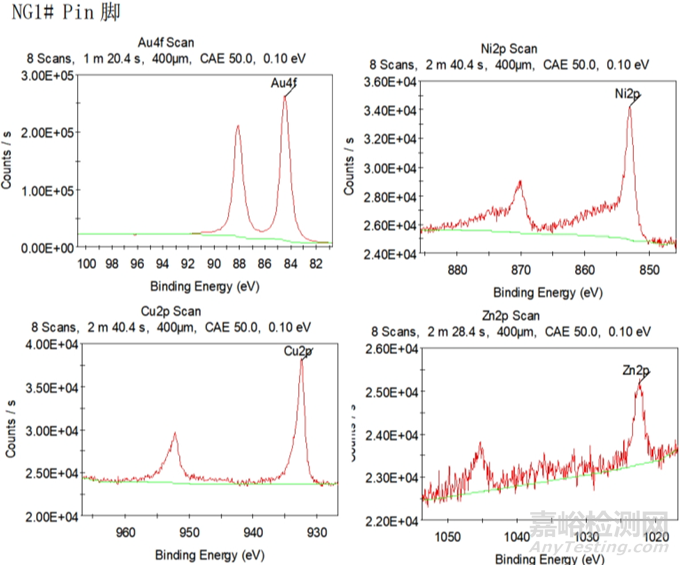

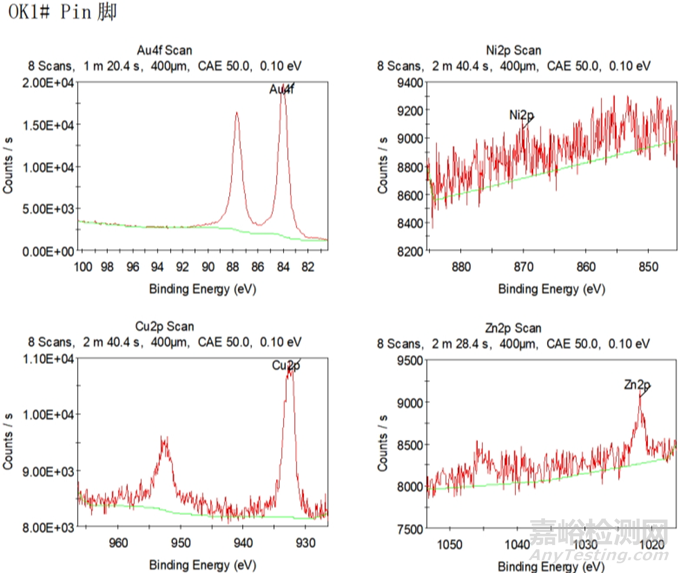

取一不良品和一良品的Pin脚,用XPS测试仪分析镀金层表面的元素及价态。为防止拆卸样品时污染,样品表面经过清洗,并刻蚀5-10nm。

测试结果如下:

NG样品表面含有Ni、Cu、Zn元素。

OK样品表面也含有Ni、Cu、Zn元素。

4、分析与讨论

1、连接器基材为黄铜,Cu、Zn较易往金层扩散,当铜扩散至金表面后,在空气中氧化生成氧化铜膜而导致电接触失效,为防止其发生,故在基底与金层之间镀镍,又由于镀金层存在微孔(研究显示,电镀金层低于0.38μm时,孔隙率急剧增加),镍暴露在环境中,并与大气中的二氧化硫反应生成硫酸镍,该物质绝缘且其体积比金属大得多,因此沿微孔蔓延至镀金层上,导致接触发生故障。

2、NG品与OK品表面均含有底材元素Cu、Zn,说明阻挡层Ni薄,未起到阻挡作用。此外,NG品镀金层偏薄,表面微孔率相对更大,Ni、Cu、Zn更容易与空气中的物质发生反应,影响接触电阻。

5、结论与建议

测试结论:

1、CT观察,未发现不良品公头与母头有明显的接触不良;

2、SEM测试,发现NG品镀金层厚度明显比OK品薄;

3、XPS测试,发现NG品及OK品表面均含有Ni、Cu、Zn元素,说明阻挡层Ni薄,未起到阻挡作用。

4、NG品镀金层相对OK品偏薄,推测其表面微孔率更大,导致扩散的Ni、Cu、Zn元素更容易与空气中的物质发生反应,影响接触电阻,导致电参数漂移。

建议:

建议管控Pin脚镀层厚度,增加镀金层及镀镍层厚度。

来源:Internet