您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2024-06-18 12:40

一次性使用输氧面罩产品用于对缺氧患者进行输氧,作为氧气进入患者体内的通道。

根据《医疗器械分类目录》,一次性使用输氧面罩分类编码:08-06-14(08呼吸、麻醉和急救器械-06呼吸、麻醉用管路、面罩-14输氧面罩)。

一、一次性使用输氧面罩产品的结构组成和工作原理

1.结构组成

产品通常采用硅胶、聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)等医用高分子材料制成。

普通型输氧面罩一般由面罩(面罩罩杯、鼻夹、松紧带)、接头、连接管路等组成,如图1所示:

图1 普通型输氧面罩

储氧型输氧面罩一般由面罩(面罩罩杯、鼻夹、松紧带)、储氧袋、接头、单向阀、连接管路等组成,如图2所示:

图2 储氧型输氧面罩

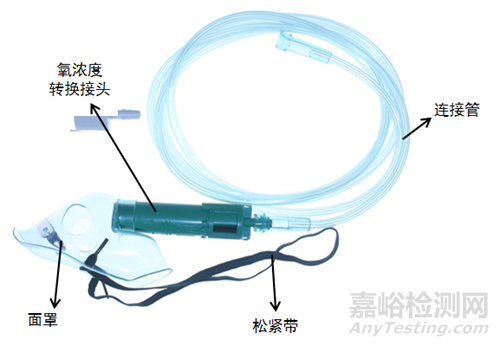

可调氧型输氧面罩(文丘里面罩)一般由面罩(面罩罩杯、鼻夹、松紧带)、氧浓度转换接头、连接管路等组成,如图3所示:

图3 可调氧型输氧面罩

气切面罩一般由面罩(面罩罩杯、松紧带)、呼吸弯头、连接管路等组成,如图4所示:

图4 气切面罩

带有湿化功能的输氧面罩一般由面罩(面罩罩杯、松紧带)、接头、连接管路、潮化杯、湿化液等组成,湿化液一般为纯化水;湿化器配件和湿化液中不应添加用于实现无菌、抑菌目的的其他化学物质或药物。如图5所示:

图5 带有湿化功能的输氧面罩

2.工作原理

连接管路与氧气源的输出端口连接,面罩罩杯覆盖于患者口鼻等部位,用于对缺氧患者进行输氧,作为氧气进入患者体内的通道。

二、一次性使用输氧面罩产品的主要风险

产品的主要危害举例见表

表 产品的主要危害举例

|

危险的分类 |

危险情况 |

伤害 |

|

|---|---|---|---|

|

生物和化学危险

|

生物污染 |

生产环境控制不好; 灭菌操作不严格; 包装破损; 使用时操作不规范 |

产品带菌,引起患者呼吸道感染 |

|

生物不相容性 |

残留物过多; 气味过敏 |

小分子物质残留量过大,产生毒性、刺激或过敏 |

|

|

不正确的配方(化学成分) |

未按照工艺要求配料; 添加剂或助剂使用比例不正确;不恰当的粘接剂 |

有可能引起小分子物质残留量过大,造成毒性危害 |

|

|

毒性 |

不正确的配方、添加; 加工工艺控制不严格; 后处理工艺控制不严格 |

造成毒性危害;生物相容性不符合要求 |

|

|

再感染和/或交叉感染 |

使用不当、标识不清 |

引起感染、交叉感染 |

|

|

环境 因素 |

储存或运行偏离预订的环境条件 |

储运条件(如温度、湿度)不符合要求 |

产品老化;无菌有效期缩短 |

|

意外的机械破坏 |

储运、使用过程中发生意外的机械性破坏 |

产品使用性能无法得到保证 |

|

|

由于废物和/或医疗器械处置的污染 |

使用后的产品没有按照要求集中销毁 |

造成环境污染或者细菌的交叉感染 |

|

|

可用性

|

不适当的标记 |

标记不清晰、错误; 没有按照要求进行标记 |

错误使用; 储存错误; 产品辨别错误 |

|

不适当的操作说明,如: (1)和医疗器械一起使用的附件规范不适当; (2)预先检查规范不适当; (3)操作说明书不准确、清晰 |

包装破损无法识别; 操作要点不突出

|

无法保证使用安全性; 导致操作失误

|

|

|

由不熟练/未经培训的人员使用 |

操作不熟练、操作失误; 规格型号选用错误; 连接不正确或不到位

|

导致氧气未能输入口鼻; 与患者面部不吻合,造成氧气泄露,患者吸入氧气浓度不足; 面罩与管路接头不匹配,无法连接使用 |

|

|

对副作用的警告不充分 |

对操作人员警示不足; 在环境有明火的情况下使用 |

重复使用; 已失效的产品被使用; 造成火灾 |

|

|

对一次性使用医疗器械很可能再次使用的危害警告不适当 |

造成重复使用

|

交叉感染

|

|

|

违反或缩减说明书、程序等 |

操作方法、注意事项、储存方法、警示事项等表述不清 |

不能实现预期输氧功能、重复使用引起感染、没有集中销毁造成环境危害等 |

|

|

功能性 |

对医疗器械寿命终止缺少适当的决定 |

没有标识产品有效期 |

超出有效期的产品被使用,造成细菌感染或因材料老化产生而导致产品性能不符合要求(如连接管破损、连接松动等) |

|

不适当的包装(医疗器械的污染和/或失效) |

没有进行包装确认 |

不能确保产品无菌,从而导致出现细菌感染 |

|

|

再次使用和/或不适当的再次使用 |

产品标识没有明确 |

出现细菌感染、交叉感染、管路老化破损 |

|

三、一次性使用输氧面罩产品性能研究实验要求

1、物理和化学性能研究

应当明确产品化学/材料表征、物理和/或机械性能指标的确定依据、设计输入来源以及临床意义,所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

2、联合使用

本产品预期与其他医疗器械联合使用实现同一预期用途,应当开展证明联合使用安全有效的研究,包括互联基本信息(连接类型、最低性能)、联合使用风险及控制措施、联合使用上的限制,兼容性研究等。

3、生物学特性研究

生物学评价研究应当明确生物相容性评价的依据、项目和方法;产品所用材料及与人体接触的性质;实施或豁免生物学试验的理由;对于现有数据或试验结果的评价。若产品采用的是新材料,则应考虑气体相容性。

生物学特性研究建议按照GB/T 16886.1《医疗器械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验》和《关于印发医疗器械生物学评价和审查指南的通知》相关要求进行。若进行生物学试验,至少应进行体外细胞毒性试验、刺激或皮内反应、致敏试验。应按照产品与人体的接触方式和累积接触时间来选择合适的生物学评价终点。

建议根据YY/T 1778(ISO 18562)系列标准考虑气体通路相容性要求。

4、灭菌研究

参考GB 18280《医疗保健产品灭菌辐射》系列标准、GB 18279《医疗保健产品灭菌环氧乙烷》系列标准和GB/T 16886.7《医疗器械生物学评价第7部分:环氧乙烷灭菌残留量》等相应标准规定,明确产品包装及灭菌方法选择的依据,经过确认并进行常规控制,开展以下方面的确认:

产品与灭菌过程的适应性:应考察灭菌工艺过程对于产品的影响。

包装与灭菌过程的适应性。

应明确灭菌工艺(方法和参数)和无菌保证水平(SAL),并开展灭菌确认。无菌保证水平(SAL)应达到1×10-6。

残留毒性:若灭菌使用的方法容易出现残留,如环氧乙烷灭菌,应当开展研究明确残留物信息及采取的处理方法。

5、稳定性研究

开展产品稳定性验证,包括货架有效期、运输稳定性等。

开展货架有效期和包装研究,证明在货架有效期内,在生产企业规定的运输贮存条件下,产品可保持性能满足使用要求。本产品的货架有效期验证试验可采用加速稳定性试验、实时稳定性试验等。必要时考虑湿度等因素对产品稳定性的影响。

开展运输稳定性和包装研究,证明在生产企业规定的运输条件下,运输过程中的环境条件不会对产品的特性和性能造成不利影响。产品包装验证可根据有关标准进行,如GB/T 19633《最终灭菌医疗器械包装》系列标准、YY/T 0681《无菌医疗器械包装试验方法》系列标准、YY/T 0698《最终灭菌医疗器械包装材料》系列标准等,开展产品的包装验证。申报产品的初包装材料应能保证产品在灭菌、贮存和运输过程中,对产品性能和安全性不产生不利影响。明确初包装材料的质量控制标准并进行验证。

6、其他

该产品属于《免于临床评价医疗器械目录》的产品,需按照《列入免于临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则》的要求开展等同性论证。若无法证明申报产品与《目录》所述的产品具有基本等同性,则应开展临床评价。

来源:嘉峪检测网