您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2025-04-03 18:08

故障激发样品失效分析(是一种通过模拟极端条件或主动引入应力(如高温、高湿、机械振动、电过应力等)来加速样品失效的技术手段。其核心目标是主动暴露潜在缺陷,积累故障模式数据,从而优化真实失效分析的效率和准确性。以下是系统性实施方法和关键要点:

1. 故障激发设计:针对性应力选择

环境应力:温度循环(-40℃~125℃)、高湿度(85%RH)、盐雾等,激发材料老化、腐蚀、分层。

机械应力:振动、冲击、弯曲,暴露焊接裂纹、结构疲劳。

电应力:过电压、电流浪涌、静电放电(ESD),筛选电路设计缺陷或元器件薄弱点。

组合应力(更贴近实际):如温度+振动+通电,模拟复杂工况。

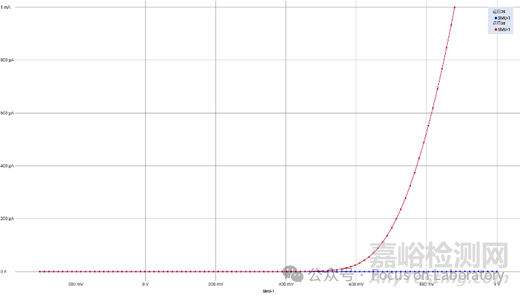

示例:某芯片使用打火机电弧发生器对IO管脚进行ESD注入,IV测试发现被故障注入的IO管脚有漏电。

蓝色曲线为故障注入前的IV特性曲线,红色曲线为故障注入后的IV特性曲线

2. 失效形貌数据化:标准化记录与分类

宏观形貌:高清照片记录开裂、烧焦、变形等。

微观分析:SEM/EDS(扫描电镜+能谱)分析断口形貌、元素成分;FIB(聚焦离子束)定位纳米级缺陷。

电性能关联:失效前后的IV曲线、阻抗变化等参数对比。

分类标签:按失效模式(如开路、短路、参数漂移)、失效部位(IC、焊点、基板)建立数据库。

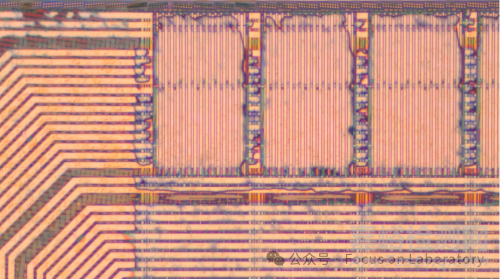

示例:对故障激发的样品进行热点定位,确认为IO管脚ESD电路部分有异常热点,通过该定位如后续有类似样品失效,IV特性和热点定位形貌基本一致,则大致可判断是IO管脚有ESD或类ESD能量注入导致。

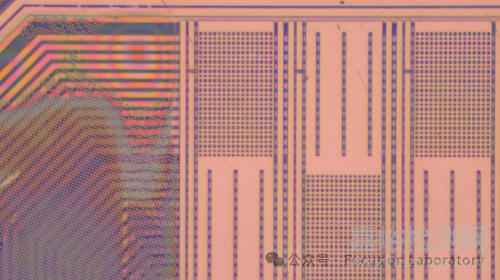

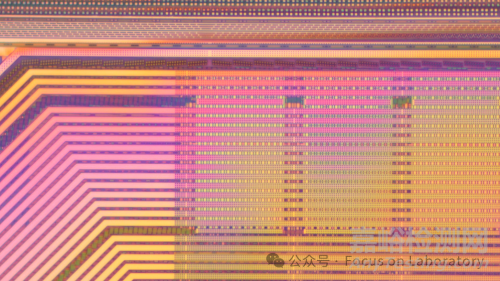

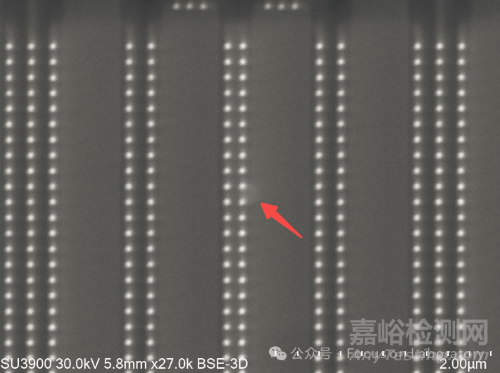

对芯片进行去层,拟对热点位置进行缺陷暴露与观察,因为是ESD注入,因此失效点应该是在poly上,故去层未观察到明显异常。

TOP层:未见异常

M7:未见异常

M6:未见异常

M5:未见异常

M4:未见异常

M3:未见异常

M2:未见异常

M1:未见异常

CT层:未见异常

VC测试:钨灯丝电镜能力不足且样品为铜制程样品,未观测到有效的VC异常

通过热点定位图像盲找发现疑似异常

3. 失效根因分析(RCA)与经验沉淀

分析流程:无损物性测试→IV测试→样品制备→热点定位→去层逐层观察至CT层→VC测试(用场发射)→缺陷SEM形貌观察

经验库构建:

建立故障模式库(FMEA模板),关联应力条件-失效模式-根本原因。

典型案例归档。

4. 为真实失效分析提效的关键动作

前置对比:将激发失效形貌与现场失效样品对比,快速锁定相似模式。

分析流程优化:根据激发结果优先检测高频失效部位(如ESD损伤通常在IO管脚ESD电路位置)。

通过系统化的故障激发和形貌积累,可将失效分析周期缩短30%~50%,同时提升分析准确性,最终目标是形成“失效模式库”。

来源:Internet