您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2022-03-04 13:27

1、概述

胃肠道内影响药物的吸收因素非常复杂,包括药物物理化学因素、生理因素和与剂型相关的因素等。而对于BCSⅣ类药物更加的复杂,因为该种药物会同时受到溶解度以及胃肠道渗透性的影响,这就可能导致这类药物的口服生物利用度较差。

我们都知道基于BCS分类将药物根据其溶解度和渗透性分为以下四类;高溶解度-高渗透性(I类)、低溶解度-高渗透性(II类)、高溶解度-低渗透性(III类)和低溶解度-低渗透性(IV类)。格列本脲、卡马西平、布洛芬等药物属于BCSII类,II类药物的吸收限速过程是药物的溶出,可使用固体分散体以及微粉化等技术提高药物溶出。BCSIV类药物如乙酰唑胺、利托那韦等,如果想开发成口服制剂,必须要同时解决药物溶解度以及渗透性的问题,可使用脂质、纳米载体等技术提高生物利用度。今天小编就主要介绍一下使用脂质体技术来提高BCSIV类药物的生物利用度

图1BCS IV类药物在口服给药中的障碍及克服策略

2、BCS IV类药物

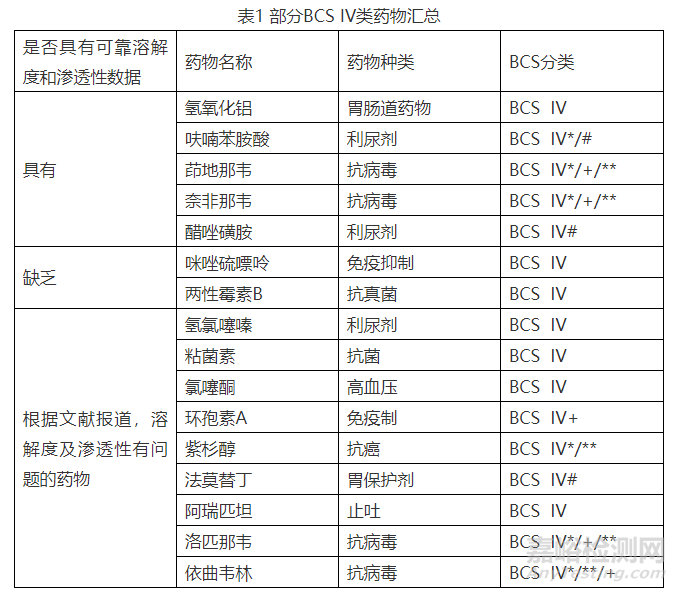

下表为小编整理的一些BCSIV类药物,我们一起来看看这些药物都有哪些吧。

注:“*”代表首过效应;“+”为食物效应;“#”为吸收转运体的底物;“**”为CYP3A4底物。

上述表中的一些药物都是一些BCS IV类药物,其中某些药物不止具有低的溶解性以及渗透性,同时可能还会受到首过效应、食物以及一些酶的影响,进而在胃肠道的吸收更差,生物利用度更低。所以在开发BCS IV类药物口服制剂时,也要注意这些情况。

由于BCS IV类药物具有溶解度和渗透性均较低的特性,因此溶解度和渗透性均成为其吸收的限速过程。一些生理因素,如胃排空时间和胃肠道转运时间,能显著影响BCS IV类药物的吸收。因此,在吸收上BCS IV类药物的个体差异较大,这些吸收上的差异使得BCS IV类药物的研发及其处方设计极具挑战性。适用于BCS Ⅱ类药物的可行的处方方案着重改善药物的溶出度,通常与其相似的处方也适用于BCS IV药物。然而,提高BCSIV药物渗透性的方法仍处于研究初级阶段,且很难确保其安全性。因此,对于BCS IV类药物通常考虑采用静脉途径给药。下面学习一下利用脂质技术提高BCS IV类药物的生物利用度,并了解一些使用该技术而成功商业化的产品。

3、通过脂质提高BCSIV类药物生物利用度

(1)主要优势

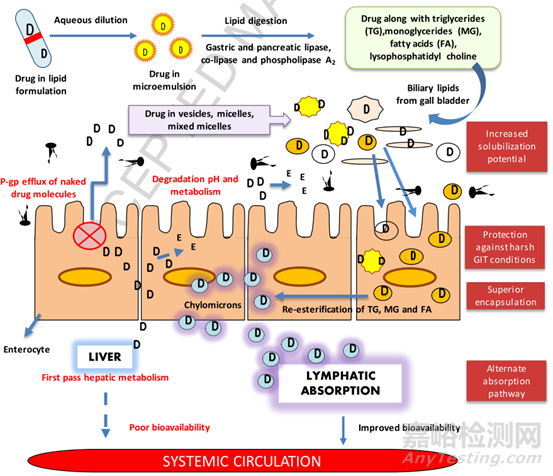

脂质作为载体可以通过选择性淋巴吸收生物利用性差的药物,增强药物在胃肠道中的溶解和吸收。下图为使用脂质体系改善BCSIV类口服药物的主要优势。脂质给药体系具有提高难溶药物溶解度、淋巴吸收、保护药物提前被代谢等优点。

图2使用脂质体系改善BCS IV类口服药物的主要优势

(2)作用机制

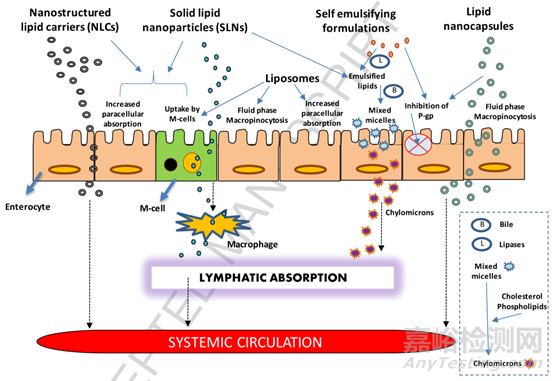

下图为脂质体技术提高BCS IV类口服药物主要作用机制。主要的技术包括纳米结构脂质载体技术(NLCs)、固体脂质纳米粒技术(SLN)、自乳化给药系统(SMEDDS)、脂质纳米胶囊等。目前上市药物使用自乳化给药技术相对于其他几种技术稍多。其中纳米结构脂质载体技术主要是通过增加细胞旁路吸收,进而进入体循环。固体脂质纳米粒技术(SLN)主要通过增加细胞旁路吸收以及将脂质乳化成胶束,进而以乳糜微粒的形式进行淋巴吸收。自乳化给药系统也是将脂质乳化成胶束,进而以乳糜微粒的形式进行淋巴吸收,此外还可抑制P-gp蛋白。脂质纳米胶囊主要通过巨胞饮作用,进而进入体循环。

图3脂质体提高BCS IV类药物机制

4、目前上市药物

FDA以及EMA已批准BCSIV类药物的几种给药系统用于各种治疗适应症,如下表所示。下表仅列了一些关于本文讨论的策略,未列FDA以及EMA批准的BCSIV类药物的其余剂型。

5、基于脂质给药技术的优势以及缺点

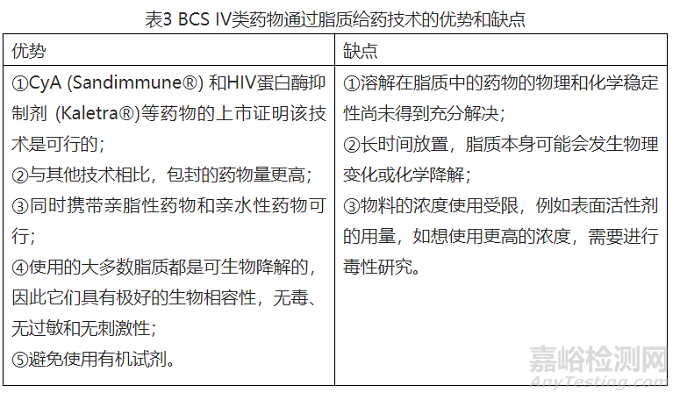

下表为小编整理的的通过脂质给药技术的优势以及缺点。

BCS IV类药物的研发一直是广大研发人员头疼的问题,因为口服生物利用度较低,所以大部分BCSIV类药物更倾向于被开发为注射剂,从而解决口服吸收等问题。而通过脂质技术有望提高此类药物的生物利用度,相信随着技术的更加成熟,脂质技术可以更好的服务于BCSIV类药物的开发。

参考文献

[1]Ghadi R , Dand N . BCS class IV drugs:Highly notorious candidates for formulation development[J]. Journal ofControlled Release, 2017.

[2]叶雯, 王永禄, 李学明. 生物药剂学分类系统在难溶性药物处方设计中的应用[J].中国医院药学杂志,2013, 33(7):3.

来源:药事纵横