您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2025-02-04 11:08

摘要

Abstract

金属及其合金材料用于研制医用植入物虽然已有超过百年的历史,但其在机体引起的生物学反应及相关机制仍然是研究的重点与难点。本文主要介绍了医用金属植入物引起的一系列生物学反应相关研究概况,包括医用金属植入物的腐蚀,以及机体的免疫反应和临床表现等,以期为后续医用金属植入物等相关医疗器械的研发与监管提供参考。

Metal and alloy materials have been used to develop medical implants for more than a century. However, the biological reactions they induce in the body and the underlying mechanisms remain critical and challenging areas of research.This article provides an overview of studies on the biological reactions caused by medical metal implants, including corrosion,immune responses, and clinical manifestations. It aims to offer a reference for the research, development, and regulation of medical metal implants and related medical devices.

关键词

Key words

医用金属材料;植入物;腐蚀;生物学反应;免疫

medical metal materials; implants; corrosion; biological reactions; immunity

金属及其合金材料用于研制医用植入物已有超过百年的历史,推动了医疗水平的提高、医疗行业的进步,但同时也引发了关于医用金属植入物可能引起的生物学反应等问题的思考,以及这种反应在临床上会产生什么体征、症状或不良后果。解决这些问题有助于金属及其合金材料在临床应用领域的进一步发展,为更多疾病提出可能的治疗方案。本文基于医用金属植入物的基本概念,重点介绍了金属材料在生理环境下发生的腐蚀行为,机体对医用金属植入物预期和潜在的免疫反应以及临床表现,以期为后续相关医疗器械的研发与监管提供参考。

1、 医用金属植入物及其腐蚀

1.1 医用金属植入物

植入物是指放置于外科操作造成的或者生理存在的体腔中,留存时间为30 天或者以上的可植入型物品。医用植入材料主要包括金属材料、高分子材料、复合材料等[1]。其中,金属材料因具有高机械强度、抗断裂性,良好的导热性、导电性和延展性,以及能够在刚性和弹性之间达到良好平衡等优点,广泛应用于临床,特别是骨科领域。常见的医用金属材料包括钴、镍、钛、锌、镁、铁等及其合金[2]。

1.2 医用金属植入物的腐蚀

理论上,机体对于任何金属元素的摄入量都有一定的限度范围,一旦超出该范围就有可能引发不良反应[3]。因此,在体外生理环境或动物模型体内研究各种金属的腐蚀性能,以评估植入物的耐腐蚀性及其在体内的离子释放水平,有助于判断机体在植入金属材料后是否会产生不良反应。

1.2.1 体外腐蚀

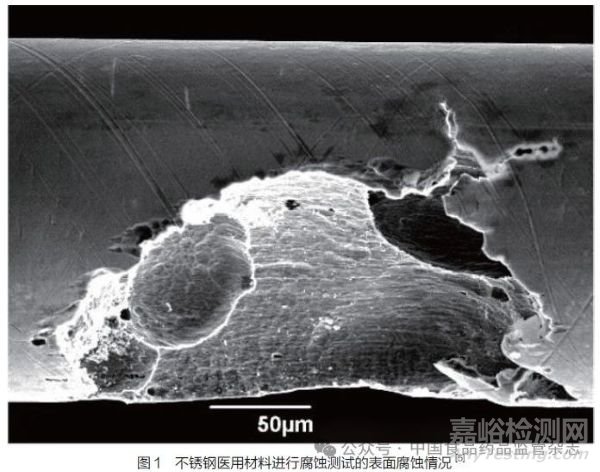

医用金属植入物在正常生理条件下是否发生腐蚀,不仅取决于植入物本身的性质,植入物周围的理化环境、植入物与机体的相互作用等其他因素也在很大程度上影响植入物的腐蚀情况。生理环境的酸碱度(pH)、有关物质(如离子、小分子、蛋白质)浓度以及细胞活性等生理因素都可能会改变金属的腐蚀敏感性[4]。因此,评估植入物的腐蚀特征应当在规定条件下的测试溶液中进行,如图1 为不锈钢医用材料按照ASTM F2129 方法进行腐蚀测试的表面腐蚀情况[5]。磷酸盐缓冲液的pH 接近生理环境,且人体血液和组织中含有与其类似的无机成分,因此常作为测试溶液。其他常用的测试溶液还包括0.9% 生理盐水、Hank's 平衡盐溶液、模拟体液等。

1.2.2 体内腐蚀

尽管通过体外腐蚀测试可以得到医用金属植入物的腐蚀参数,对不同医用金属植入物的耐腐蚀性能进行比较,但一方面由于体外腐蚀测试通常在较为理想的生理条件下进行,实际情况下机体可能由于病理或其他因素导致内环境紊乱,有异于正常生理条件;另一方面,由于缺乏相关体内数据,无法确定体外腐蚀情况与体内腐蚀行为的相关程度。因此,在体外腐蚀测试的基础上,还需要进一步开展动物模型体内研究以判断相关植入物在体内的腐蚀情况。例如,有研究者对小型猪进行镍钛合金支架植入试验,以研究镍离子水平是否因支架的腐蚀而在全身或局部组织中有所升高。研究发现,术后6 个月,小型猪血液或尿液中的镍离子水平并没有增加,但支架周围的动脉血液中镍离子水平增加[6]。此外,已有证据表明,腐蚀副产物会增加支架内再狭窄的风险[7],进一步了解金属腐蚀行为能够有效规避可能的临床风险。

1.2.3 体内外腐蚀相关性

一项动物模型体内研究表明,镍钛合金支架植入部位周围的局部组织镍离子浓度与体外镍释放试验结果密切相关[8],这将体外点腐蚀试验结果与体内点腐蚀倾向定量地联系在一起。尽管体外腐蚀测试与体内腐蚀行为具有定性关系,但二者的定量关系在很大程度上仍然未知。因此,仍需要开展大量研究以确定机体接受植入手术后的安全风险。

动物模型体内研究虽然可以为研究体外腐蚀测试与体内腐蚀行为之间的关系提供参考,但其成本较高且试验周期较长,而虚拟仿真模型不失为一种可用于定量建立二者关系的替代方法。毒代动力学模型可以将体内金属离子释放与易于测量的临床参数(如血清或尿液中离子浓度)联系起来,从而直接与体外试验结果进行比较[9]。虽然毒代动力学模型可用于预测由于医用金属植入物的存在而引起的金属离子在患者全身范围内的暴露行为,但其还不足以解决金属离子在植入物周围局部组织中的积累和分散问题。对此,基于局部组织环境的物理设备可用于进一步提供金属离子的分布信息[10]。建立医用金属植入物的体内外腐蚀相关性可能需要将计算建模与体外和体内测试以及临床研究相结合,从而验证模型预测结果。

2、 免疫反应

免疫细胞是指参与免疫应答或与其相关的细胞,包括巨噬细胞、粒细胞、肥大细胞、树突状细胞等[11]。机体接受植入物后,各种免疫细胞各司其职,协同配合,共同参与免疫反应。医用金属植入物本身及其因腐蚀行为产生的副产物可能会对机体产生不利影响,全面了解机体对医用金属植入物及其腐蚀产物产生的免疫反应,有助于识别临床上的相关体征、症状或不良后果,有利于进一步开发医用金属植入物,并成功应用于临床诊断或治疗。

2.1 先天免疫反应

机体对医用金属植入物的典型反应表现为先天免疫反应。先天免疫反应是机体对医用金属植入物的第一反应,植入物的元素组成、物理化学形式、结构形式、腐蚀产物量、植入时间和过程均可能影响机体对医用金属植入物免疫反应的性质和程度。快速的先天免疫反应在植入医疗器械后1~2 周内达到稳定状态,若机体未能及时对异物做出反应,急性炎症将会逐渐演变为慢性炎症,导致局部组织不良反应,进而可能造成植入失败[12]。

2.1.1 先天免疫识别

机体对植入物金属碎片的识别和摄取能够启动多种炎症相关信号通路,包括炎症小体信号通路和模式识别受体信号通路[13]。例如,NALP3 炎症小体途径通过激活细胞内酶使免疫细胞产生炎性细胞因子,已被证实与骨溶解等炎症过程有关[14]。此外,金属碎片可以与其他类型的植入物相关碎片一起激活NALP3 炎症小体,从而诱导炎症过程。

模式识别受体方面,以Toll样受体4(TLR4) 为例, 其在识别损伤组织释放的内源性危险信号分子(包括热休克蛋白、双糖链蛋白聚糖片段和硫酸乙酰肝素等)后,也可作为炎症反应的关键触发因素。植入物的金属碎片可直接激活TLR4,驱动核转录因子介导的细胞因子产生,从而促进局部炎症和组织重塑。除TLR4 外,A 类清道夫受体、白细胞介素-33 和整合素在髓系细胞上的富集表达进一步将金属和金属诱导的组织损伤与内源性伤口愈合反应结合在一起[15]。

损伤组织释放的危险信号能够将初始植入与先天免疫反应结合起来,对植入物金属碎片持续做出的反应也可能继续调节这些免疫原性信号。金属碎片的物理和化学特征可能会在其他炎症微环境信号存在的情况下决定细胞凋亡或坏死程序,进一步调节炎症信号[16]。与植入失败或植入物受损相关的组织损伤(表现为坏死),可能会使这些炎症相关信号通路长时间存在[17]。

总之,现有研究证明,医用金属植入物及其金属碎片引发的早期先天免疫反应可以通过直接(金属碎片或表面的受体识别)和间接(组织损伤释放的危险信号识别)途径进行[18]。这些多重机制可能是影响植入成功与否以及不良反应的决定性因素。

2.1.2 先天细胞反应

异物反应的关键是巨噬细胞浸润植入物周围组织。巨噬细胞是一种专门防御微生物病原体、清除受损组织并促进伤口愈合的吞噬细胞。作为先天免疫反应的“哨兵”,巨噬细胞表达一系列模式识别受体。触发这些受体会引发促炎反应,这对抗菌活性、促纤维化重塑、诱导适应性免疫、清除和组织修复至关重要[19]。

巨噬细胞始终大量存在于植入物周围的组织中,特别是在植入失败的情况下。巨噬细胞和单核细胞前体被化学引诱剂和生长因子募集到植入部位[20],随后被组织损伤和细胞死亡时释放的金属碎片和危险相关分子模式(DAMPs)激活。DAMPs 通过NALP3 炎症小体和TLR 信号通路发出信号,产生促炎细胞因子、趋化因子和其他小分子炎症介质[21],这些物质进一步增强了细胞浸润和炎症反应。

巨噬细胞通过吞噬作用摄取金属碎片是植入物引发炎症反应的关键机制[22]。巨噬细胞摄取金属碎片的过程受植入物大小、形状和化学成分的影响,这些因素会进一步影响后续的免疫反应。直径小于10μm 的金属碎片被巨噬细胞内吞并运输至溶酶体,溶酶体内的酸性微环境能够促进金属颗粒腐蚀,刺激金属离子的进一步释放[23]。由于金属碎片能够抵抗溶酶体的完全降解,细胞死亡通常是巨噬细胞对金属碎片做出反应的终点,这进一步延续了炎症信号传导。

中性粒细胞也是触发植入物反应的典型细胞, 其在植入后2~3 天内快速移动到植入部位,巨噬细胞响应金属碎片产生的细胞生长因子能够增强中性粒细胞的募集[24]。中性粒细胞的这种快速反应可能是一种急性的局部应激程序,通过细胞胞外陷阱形式释放蛋白酶、溶菌酶和活性自由基,促进植入部位的调理作用和清除作用。异物反应发生后,中性粒细胞的持续性积聚可能是机体对医用金属植入物的特征性表现,通过该指标可以预测植入是否成功。

除巨噬细胞和中性粒细胞外,肥大细胞、树突状细胞和嗜酸性粒细胞等也参与机体对医用金属植入物的急性炎症反应[25],但具体机制尚不明确,有待进一步研究确证。

2.2 适应性免疫反应

异位淋巴结构通常与植入失败有关。组织学证据表明,在植入失败的情况下,淋巴细胞会与医用金属植入物周围纤维组织中的巨噬细胞和异物巨细胞共定位[26]。已有研究表明,从植入物周围组织中提取的淋巴细胞对金属离子的刺激有反应[27]。这些证据表明,医用金属植入物可能会唤起一定程度的免疫记忆。

虽然植入物周围存在T 淋巴细胞(以下简称T 细胞)并不代表一定存在不良反应,但有组织学证据表明,植入失败时植入物周围组织中的T 细胞数量要明显多于正常情况[27]。植入部位及其周围组织中的细胞数量比外周血中的细胞数量更具有参考价值[28],因此可将细胞数量作为检测指标用于判断植入是否成功。

CD4+ 辅助性T 细胞(表面有CD4+T 分子的T 淋巴细胞,以下简称CD4+T 细胞)对医用金属植入物的反应取决于植入物的金属成分,且通常与血液中的金属浓度相关。来自外周血或从组织中采集的CD4+T 细胞表现出对金属抗原的反应,包括增殖、扩张和与激活相关的表型标记[29]。此外,医用金属植入物对CD8+辅助性T 细胞的影响还有待进一步研究。

B 淋巴细胞(以下简称B 细胞)对医用金属植入物和金属碎片的特异性反应尚不清楚,其在体内有金属植入物者中的数量基本保持一致。来自该类人群的B细胞在体外能够对金属刺激做出反应[30],也有组织学证据表明,医用金属植入物植入失败后相关组织中出现B 细胞活化迹象。

有害反应通常被认为仅包括以适应性免疫反应为主的超敏反应,但事实证明,由医用金属植入物及其金属碎片引起的炎症反应包括先天性和适应性两种类型的免疫反应。异常的免疫反应可能导致局部组织不良反应,包括骨溶解、组织坏死、假瘤、肉芽组织和纤维包囊收缩[31]。

3、 临床表现

医用金属材料因腐蚀产生碎片,引起机体做出免疫应答并表现出有关临床症状。与医用金属植入物相关的所有局部和全身反应合称为金属碎片不良反应(ARMD),常见的局部反应有疼痛、皮疹、组织破坏、骨溶解、关节积液和炎性假瘤。尽管临床上常用金属过敏表示机体对医用金属植入物的临床反应,但目前已有证据表明,过敏机制并不能解释大多数反应。有害反应的发生可能是医疗器械、生物材料和机体个体因素共同作用的结果。通常情况下,无法确定有关临床现象究竟是否是由金属碎片导致,但已有体内有医用金属植入物者报告了遗传毒性、致癌性、心脏毒性、听力损失、眩晕以及神经损伤等反应。笔者选取部分典型临床表现进行介绍。

3.1 遗传毒性和致癌性

医用金属植入物的致癌性问题主要是由钴和镍等金属的致癌作用以及植入物周围组织可能发生的肿瘤性病变引起的[32]。有研究表明,对于因职业原因接触镍的人群,其尿液中的镍含量明显高于一般人群[33]。也有流行病学资料显示,这类人群的肺癌发病率高于普通人群,但相关机制尚未阐明[34]。

已有体外试验证明,纳米银材料具有细胞毒性[35]。也有动物模型体内研究表明,纳米银会在不同组织器官中蓄积[36]。这表明机体在使用相关医疗器械时可能会过度摄入银元素,进一步造成组织器官损伤。有研究者通过彗星试验、细菌回复突变试验等体外试验进行纳米银遗传毒性评价,发现其具有潜在的遗传毒性[37]。还有研究者对兔耳缘静脉进行纳米银单次注射发现,纳米银可引起肝组织结构和功能的破坏;彗星试验结果也显示出了未修复的遗传毒性,提示纳米银可能具有潜在的致癌作用[38]。

3.2 心脏毒性

有病例报告显示,植入医用金属植入物后可能诱导产生心脏毒性。与使用金属- 聚乙烯髋关节假体的男性患者相比,使用金属- 金属髋关节假体的男性患者因心力衰竭住院的占比更高[39]。另有研究显示,全髋关节置换术中所用髋关节假体的金属材料会增加扩张型心肌病或心力衰竭的患病风险,特别是对于女性和老年患者[40]。此外,一例患者的左侧髋关节陶瓷假体破裂后,在翻修手术中将陶瓷- 陶瓷髋关节假体更换为金属- 聚乙烯髋关节假体,术后该患者被诊断为患有严重的扩张型心肌病、心包积液、甲状腺功能减退和红细胞增多症[41]。一例48 岁男性患者曾接受双侧髋关节置换术,后因右侧假体断裂接受翻修手术,术后发生全身性金属化,导致严重的非扩张型心肌病。研究者排除其他心肌病诱因后,根据患者血清中钴和铬的水平,以及心肌组织中显示金属沉积的心内膜心肌活检表现,确认其心肌病为金属假体所致。移除金属假体后,该患者血清金属水平显著下降,但最终还是演变为心源性休克,需要接受相应的心脏移植手术[42]。由此可见,相较于其他非金属材料,髋关节假体中的金属材料极有可能与已报道的心脏毒性存在一定的相关性。

3.3 神经毒性

部分髋关节置换术患者表现出眼功能障碍、听觉前庭功能障碍、认知功能障碍等神经毒性。例如,一项队列研究显示,接受金属- 聚乙烯髋关节或金属- 金属髋关节置换术的两组患者中,均有患者在术后出现周围神经病变、神经性听力损失、视力损伤、皮肤感觉异常、耳鸣、眩晕等临床表现,这些神经毒性症状可能与金属元素的存在相关[43]。

4、 讨论

随着医用金属植入物引起的生物学反应相关研究的不断深入,亟需开展更细致的评估工作,以提高植入物的长期安全性。医用金属植入物本身及其由于腐蚀行为产生的副产物均可能对机体产生不良影响,虽然体外腐蚀测试和体内腐蚀行为之间具有定性关系,但由于缺乏体内研究相关数据,二者的定量关系在很大程度上仍然未知,无法仅根据体外试验结果判断医用金属植入物在体内的腐蚀行为和金属离子释放水平,如何建立体内外联系以确定医用金属植入物的安全风险仍是研究关键。由于相关生物学反应可能是医用金属植入物、机体以及二者相互作用的共同作用结果,在解决医用金属植入物安全性和有效性问题时,很难确认究竟是何因素导致。目前已有研究证实,机体对医用金属植入物表现的生物学反应涉及先天免疫和适应性免疫,但部分作用机制尚不明确。此外,医用金属植入物引起的有关临床表现种类多样且机制复杂,同一机体可能产生多种不同的临床表现,机体之间由于个体差异或其他原因也并不完全表现出相同或类似的临床症状。尽管临床上常用金属过敏阐释相关表现,但事实证明其并非全部有害反应的作用机制。医用金属植入物引起的生物学反应相关机制尚未完全明确,是目前研究面临的一大挑战。

综上所述,对于医用金属植入物这类特殊医疗器械,除了要使其满足用于医疗器械生物学评价的GB/T 16886 系列标准中的常规理化和生物安全性评价指标外,还应进一步开展医用金属植入物的腐蚀性和相关免疫反应研究,解决其引起的遗传毒性、致癌性、心脏毒性和神经毒性等问题。相关研究者应充分利用现有技术手段,归纳总结医用金属植入物可能引起的临床表现和潜在的病理机制,以便及时发现和预防相关风险,从而为医用金属植入物等医疗器械的研发和监管提供参考。

引用本文

陈宇婷,陈丹丹*,李博*.医用金属植入物引起的生物学反应研究概况[J].中国食品药品监管.2024.12(251):30-37.

来源:中国食品药品监管杂志